La entrada de España en la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea, ha supuesto un paso decisivo en su transformación y modernización. Fueron los presupuesto europeos de los que fuimos beneficiarios, como receptores netos, los que permitieron una modernización no sólo económica sino también política, social y cultural de país.

Es nuestra condición de miembro del club europeo la que nos ha permitido:

- La creación de una enorme cantidad de infraestructuras entre las que destacan las autovías y los kilómetros de alta velocidad. Son sobradamente conocidas las obras públicas financiadas por los fondos FEDER.

- Los Fondos Sociales Europeos han permitido la puesta en marcha de planes de formación y de empleo para jóvenes y la financiación de enseñanza de la Formación profesional.

- Los fondos Next Generation, nacidos como forma de solucionar los daños causados por la pandemia, los que financian la modernización de la administración pública, la informatización de las empresas, el desarrollo de los vehículos eléctricos o la economía social y circular. Todo ello a través de los PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica).

- Desde el punto de vista social nos ha permitido disfrutar de la ciudadanía europea que nos permite la libre circulación por el espacio Schenguen sin necesidad de pasaporte o de visado. Asimismo, esta ciudadanía es la que nos permite vivir y trabajar en cualquier otro estado, así como la participación de los ciudadanos de otros países de la Unión que viven en España en la elecciones municipales de las ciudades o pueblos en los que residen. Es también la que nos permite tener una tarjeta sanitaria europea que nos garantiza recibir tratamiento médico en cualquier de los demás países de la Unión.

- Esa libre circulación en la Unión está claro que a quienes más beneficia es a los mercados, a las empresas y a la libre circulación de capitales.

- Pero también ha aportado ventajas como el programa «Erasmus» con el que muchos alumnos universitarios han podido completar sus estudios en universidades de otros países miembros, con el enriquecimiento personal que eso supone; sin olvidar su papel en la construcción de una identidad europea con la que sus ciudadanos se puedan sentir implicados. (Obviamente el alcance de un proyecto como éste es limitado, por cuanto afecta sólo a una minoría con los suficientes recursos para estudiar en la universidad y completar el importe de la beca con los gastos añadidos que supone vivir en otro país durante un curso académico.

- Asimismo, la obligación que tiene España de transponer las directivas europeas a la legislación española ha permitido avances que, de otro modo, no hubieran sido posibles, por ejemplo en temas relacionados con las energías renovables (por la fuerza de las empresas eléctricas en nuestro país -recordemos el impuesto al sol de Rajoy-), relacionados con la seguridad alimentaria, con la producción ecológica, con la creación de ZBE (zonas de bajas emisiones) en las ciudades, con la protección de los consumidores, de los datos, con las normas medioambientales más estrictas, etc.

- La existencia del Tribunal de Justicia de la UE ha sido otro pilar fundamental en el cambio de leyes en España y en la armonización de nuestro ordenamiento jurídico con el de nuestros socios. Pensemos en la Declaración de Independencia de Cataluña y cómo la influencia de los sistemas judiciales europeos ha obligado a eliminar el delito de sedición (sustituido por el de «desórdenes públicos agravados») y a redefinir el de malversación. Asimismo, ni Suiza ni Bélgica ni Irlanda han admitido las razones de las órdenes de detención internacionales cursadas por los tribunales españoles y puede que el tribunal europeo vuelva a sacar los colores a los tribunales españoles nuevamente.

- La Unión Europea («Europa») es la excusa perfecta que necesita un gobierno para llevar a cabo medidas que no son populares o que encuentran un rechazo frontal por los grandes intereses económicos. Ya sabemos, lo hemos visto demasiadas veces: «es que nos lo impone Europa», y la discusión queda zanjada. De otro modo, jamás se habría conseguido de una forma tan rápida y con menos resistencias. Porque Europa se identifica, desde la integración de España en el club, con modernidad y progreso.

- Aunque no es parte de la estructura de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es también una corte de prestigio y un nuevo garante en los casos de violaciones de derechos fundamentales. Sus sentencia son tenidas en cuenta por los gobiernos de la Unión.

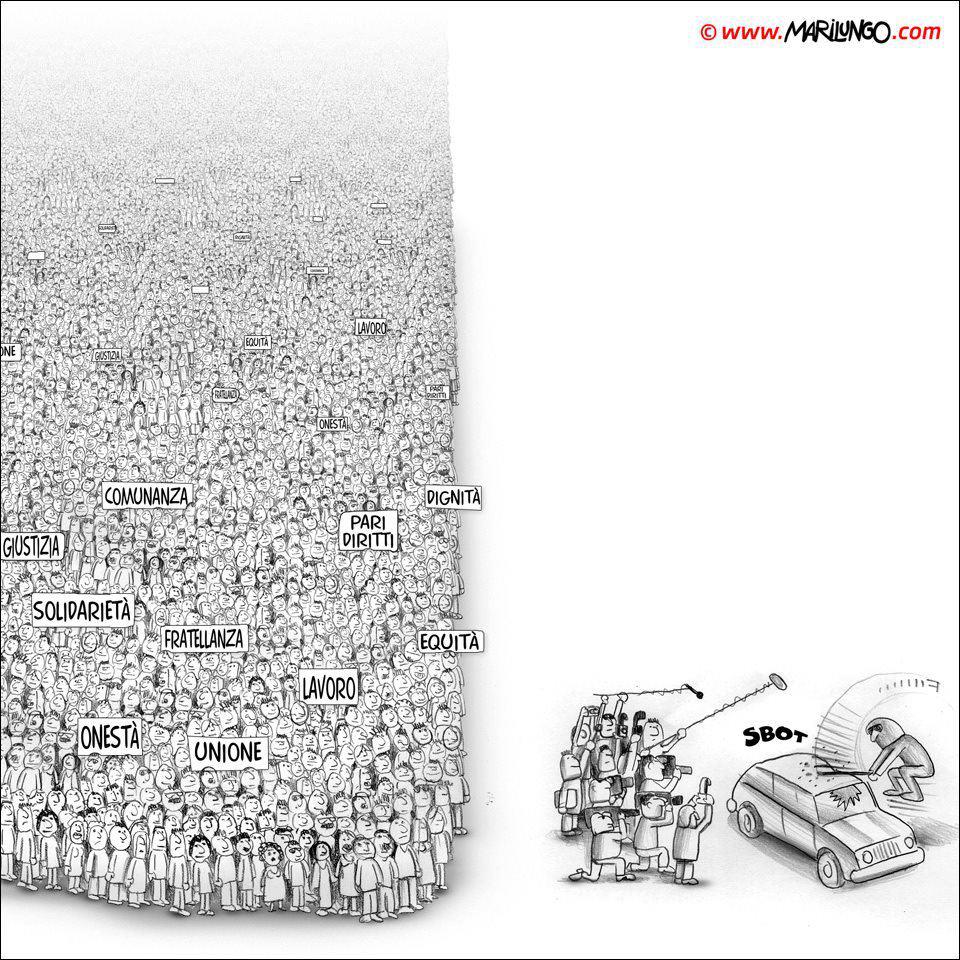

- Disponemos, pues, de todo un sistema de libertades y de garantías, alrededor del concepto de estado social de derecho que debe ser el objetivo y la aspiración última de la Unión Europea y de sus estados miembros. Ojalá se recupere pronto la agenda social europea que lleva demasiado tiempo parada.

Críticas:

- No se ha conseguido avanzar en integración de los países de la Unión en una Federación de estados. La tentativa de una Constitución europea no fue aprobada. Tampoco se acepta demasiado bien la pérdida de soberanía que supone la cesión de poder a la Unión, aunque en procesos como la pandemia demostró su enorme utilidad para, por ejemplo, llevar a cabo una compra centralizada de vacunas.

- Muchos añoran una Europa en la que se hubieran seguido las ideas fundadoras de esta comunidad de pueblos sin las desviaciones del neoliberalismo dominante.

- En este sentido se observa un cambio radical en el modo de gestionar las crisis, si comparamos la de la pandemia con la provocada por los bancos en 2008 con las hipotecas basura (una crisis salvaje de la que ni se hicieron responsables ni pagaron por los enormes daños causados, asumidos por el conjunto de la población con abnegado masoquismo; mención aparte merece la actitud de Islandia qué sí exigió esa reparación: aquí seguimos esperando la devolución de lo gastado para salir de la bancarrota provocada). Hablamos de la troika, de los «hombres de negro», de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española (esa que era tan difícil de modificar para introducir reformas necesarias con los años transcurridos desde su aprobación), del «austericidio» al que fue obligado el sur europeo y que países como Grecia pagó muy muy caro.

- Pero es también una Unión que permite la existencia, en su seno, de grupos antieuropeístas que ahora están cogiendo fuerza en el Parlamento europeo tras las elecciones del 9 de junio. Hablamos de países como Hungría, ostentando actualmente la presidencia rotatoria de la Unión, que no ha sido expulsada del club europeo, simplemente, porque los fundadores de la Unión no tuvieron en cuenta la posibilidad de que algún país miembro -una vez alcanzado el nirvana de la convivencia europea sobre la base de los principios del estado de derecho, de la libertad y de la paz- pudiera plantearse retrocesos políticos y antidemocráticos hacia formas de autoritarismo que se consideraban felizmente superadas (¡qué deliciosa ingenuidad!).

- La Unión Europea es, en algunos aspectos fundamentales, una fuente de contradicciones difíciles de armonizar. Es la misma Unión Europea la que se convierte en el mayor contribuyente mundial de ayuda humanitaria y, a la vez, es capaz de firmar un acuerdo en materia de política migratoria que supone un claro retroceso. Es la misma Unión la que aspira a cotas de integración cada vez mayores (con el horizonte, para algunos, de conformar una federación de estados), lo que marque su independencia militar y de política exterior, y la que ofrece un servil seguidismo a los EE.UU. Es la que lo mismo apoya a los palestinos que defiende sin condiciones a Israel en todo lo referente al genocidio de 2024.

- Más aún, alguno de sus programas, como, por ejemplo, la PAC ha sido reinterpretado no como un recurso fundamental para la salvación del campo sino como una herramienta sofisticada para ir progresivamente desmantelando la producción agrícola de manera pacífica, sin choque social, a base de generosas subvenciones.

- Falta control democrático sobre las decisiones del Banco Central Europeo.

- Como decíamos arriba, el seguidismo servil hacia EE.UU. es lamentable.

- La Unión ha funcionado más como un motor del liberalismo económico al servicio de las empresas y del capital que como un ente político cuyas decisiones sean plenamente democráticas.

- No ha establecido mecanismos para expulsar a aquellos antieuropeístas que lo que pretenden es trabajar desde dentro por la destrucción de la Unión Europea, algo con lo que puede que sueñen las grandes potencias mundiales, aunque está a nuestro favor el ser un enorme mercado formado por países que han ido perdiendo peso económico poco a poco. Ahora la industria y la innovación ya no está en Europa.